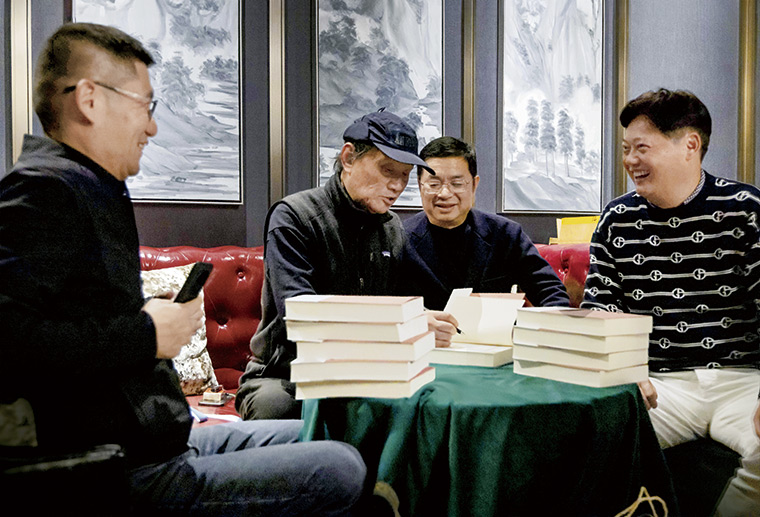

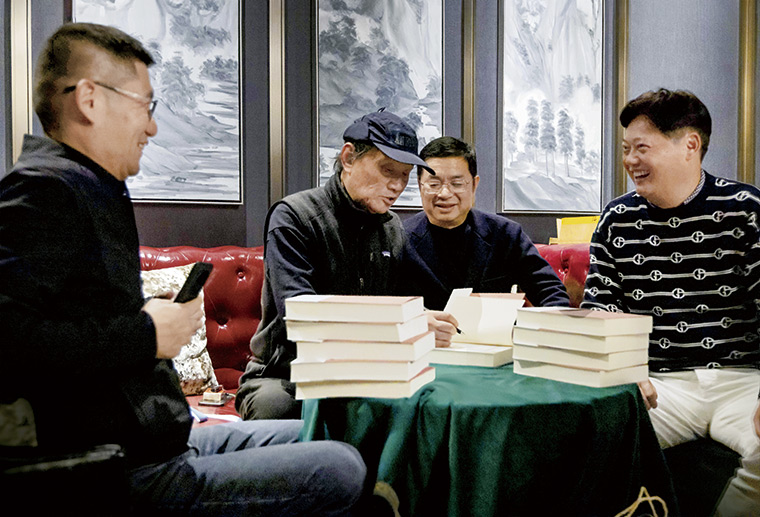

飯局上,四方董總紛紛靠近金宇澄討簽名,還替騰訊董事會主席馬化騰求書。

王家衛改編 10年小說熱度不減

「打開手機,人人談的都是這個戲」

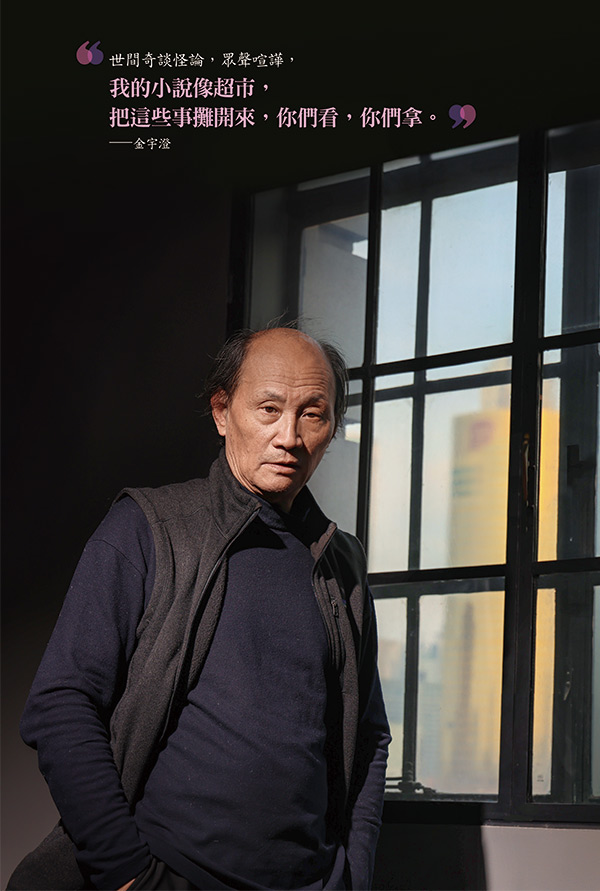

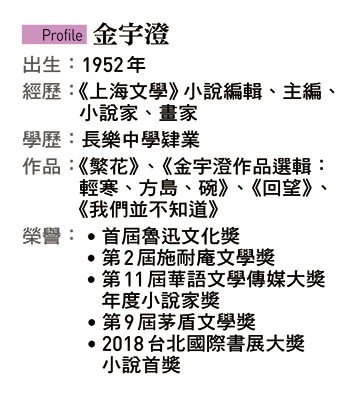

金宇澄72歲,是有年歲有資歷的小說名家,自然端坐上首,老朋友巴蜀五君子之一的大詩人歐陽江河在他左首坐下。其他眾人依次入席,大圓桌上已擺了數碟新派爆魚、香糟隻拼這類前菜,人們面前的小玻璃瓶也早注滿茅台。

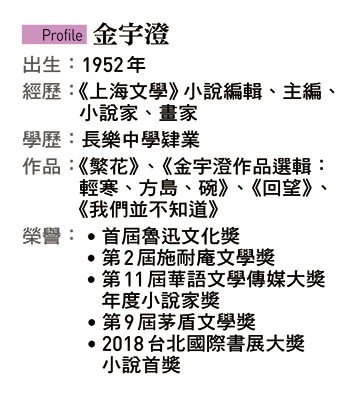

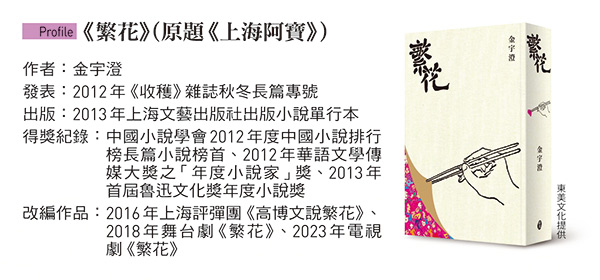

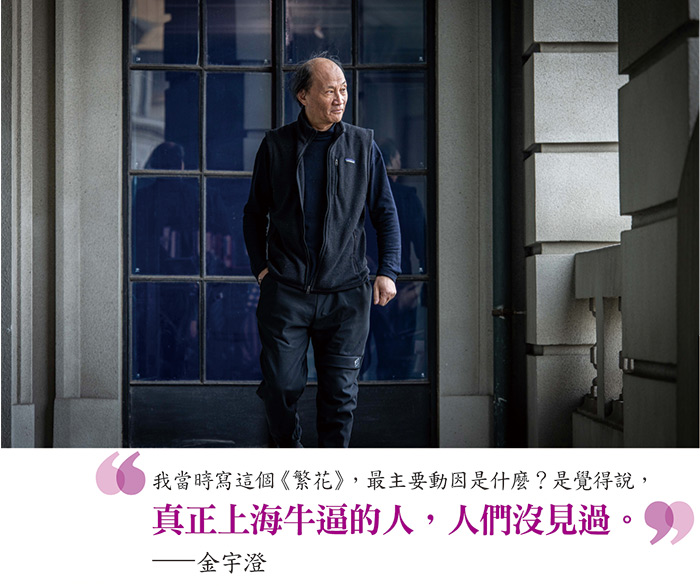

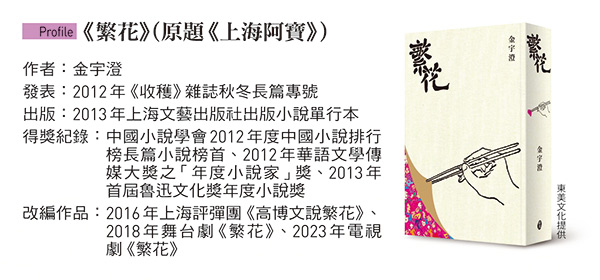

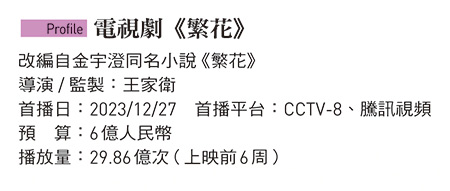

比10年前,金老師現在更「火」了。2012年,他寫出30幾萬字的大部頭小說《繁花》,早些年他先後得到了魯迅文化獎和中國文學界至高榮譽茅盾文學獎。去年跨年之際,名導王家衛又端出他打磨數年的電視劇版本《繁花》,胡歌、唐嫣等演員男帥女美,《繁花》又熱得發燒,「劇集匡當出來,」老金苦笑:「打開手機,人人談的都是這個戲。」

不過,他先高興一秒鐘,接下來就苦了。縱然戲和小說的內容多有差異,但為了戲,金宇澄還是得賣老身、老臉,被推上了風口浪尖。

金老近年善畫,替他策展的謝曉冬,剛替他在一旁外灘東一路一號美術館搞了個畫展,他更須頻頻出鏡了。包括早些時候我們的訪問、廣電總局為《繁花》辦的表彰會,金宇澄都得到場接招。

接下來,畫展還要開到深圳辦,他祖籍蘇州吳江黎里的老宅,應地方政府之邀還要弄成「繁花書房」作為展覽空間,預計4月開幕,「人家要說,金老頭什麼都要弄⋯⋯,我臉面往哪裡擺。」老金嘆道。

眾人就坐,中國人吃飯,飯局免不了先要篩鑼擊鼓,大吹大擂一番。被問是否去深圳,金宇澄笑笑沒答腔,多半不是很想去。同桌的深圳幫「鄭總」是大書迷,馬上就戴了高帽,「金老師是文化現象,應該要有『金學』、『繁學』!」他又道:「我已經把金老師的畫送給了(騰訊董事會主席)馬化騰,您來,我們弄個小局,設個繁花宴。」

另一人道,「金老師的畫未來至少數十倍以上。」「我看您是中國的畢卡索!」鄭總接口:「50年後,金宇澄的書會比現在還多人注意,《繁花》就是《紅樓夢》加《金瓶梅》⋯⋯。」金宇澄不響。

金宇澄近十年全心投入繪畫,畫世間相、心相,也畫自己內外相。

電視劇重現90年代股海風雲

老總、投資人紛紛陷入資本拚搏回憶殺

金宇澄身長高,鷹鈎鼻子,眼神有時銳利有時帶著點憂慮,安靜時很像隻大鶴,有些蒼涼氣質;眼前圓桌轉盤轉啊轉,轉過黑亮的響油鱔絲、手剝河蝦仁、白切大公雞。

一個50多歲還很俊俏的投資人,被眾人封作「上海阿寶」,雖然沒看過《繁花》原著,但這位上海阿寶倒是電視劇迷,又出身上海財經大學,當年還是上海交易所成立第一批炒股投資客,他接棒吹捧:「交易所在上海代表一個時代,金老師把時代縮影了!」旁人連忙道,您這是觀眾、不是讀者。

不過王家衛的電視劇,確實是呈現了1990年代上海的股海風雲,這些在資本市場打滾多年的老總,自然如癡如醉,陷入資本廝殺的回憶中。

另一總經理跟著分享,「前些時候一個飯局上,我們人人講話,一人去年A股賺了65%,他邏輯簡單,只看穩定派息。另一人說,要嘛投資『世界改變不了的』,要嘛投資『能改變世界的』;還有一人說,要買最偉大的公司,直到有人挑戰它,再買挑戰它的公司。」

詩人歐陽江河喝了一聲好:「英偉達(輝達)就是改變世界的,茅台則是世界改變不了的。」

話題繞著戲裡著墨深、原著談得少的股票投資,金宇澄只是笑笑,「我佩服導演,效果很好,搞得不錯。」眾人敬酒。

王家衛的《繁花》自然是很精緻、很有「腔調」的。從劇本、攝影、燈光、場景、服裝到妝髮都講究萬分,但過分講究的上海90年代幻象、被精心裁剪的男女情欲,還有強調彼時「改革開放」好時代、靠攏官方正能量的性子,比起原著,電視劇版本實在太溫馴了。

酒過三巡,金宇澄笑著談起1990年代更真實的「至真園」,「不僅不能拍,拍出來還會嚇死你!」

小說獨創「書面上海話」

妝點舊中國辭藻 描繪上世紀眾生圖史

「至真園」原型是黃河路上名館子「苔聖園」,「那時苔聖園大堂經理怎麼招呼人?特別荒誕,1993、1994年,領導、局長、副局長、董事長吃完要走,經理怎麼說話?」他輕笑吐出一串上海話,大意是:「傻逼,你明天再來啊!」「現實狀況是,當時黃河路這種飯店生意做好,但居民沒分到利益,就跟你搞,從樓上把一個馬桶,拿繩子吊到你廚房窗外。」

王家衛功課其實是做足的,調查文件堆得山那樣高,人也踏遍上海,但電視劇要能問世,裁剪出馴良優美的藝文調子,恐怕已是最佳解。

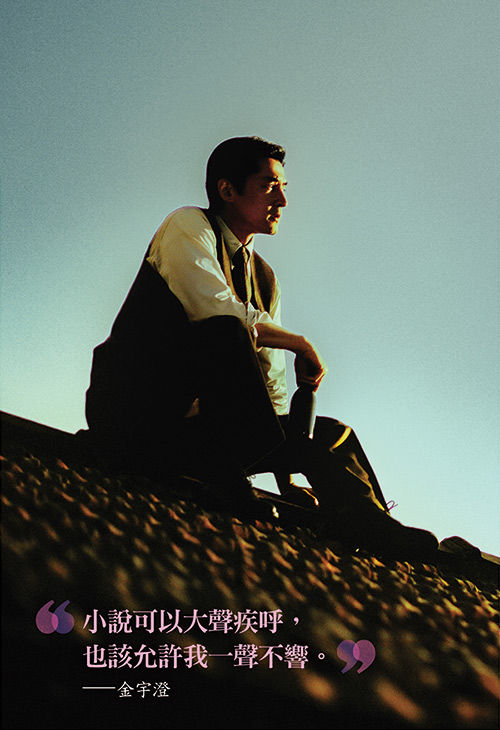

而金宇澄文學上的《繁花》就不同了,它一來創造了一種「書面上海話」,語法既舊又新,同時妝點著駢四儷六、錦心繡口的舊中國辭藻,拉出上海城市60年代、90年代眾生圖史。

另一方面,老金在書中即使不批評不介入,但浮世繪似喧鬧的敘事背後,就如書裡說的,「兩位悶聲不響的男人,一就是領袖,一是耶穌。」即使不明講,中國的政治歷史、老百姓的造化命運,或許正是《繁花》的龍骨,是眾聲喧譁後邊,不響又轟然具體的白噪音,那是一整個時代的底色。王家衛確實是弱水三千,只取、也只能取一瓢飲了。

金宇澄筆下三個主角阿寶、滬生和小毛:資本家子弟、軍人子弟、在彼時大自鳴鐘附近討生活的工人子弟,自然各有故事,90年代各位董總、小姐也是世間遊靈,全帶著傷痕活著。

飯局前,金宇澄和我們在東一路一號閣樓似的小房間長談。他語調沉,說話慢,句句都是故事。

這位上海爺叔談他的《繁花》、畫作,兼說著他的人生。而他的人生,大抵就是小說背後荒涼的靈魂,字字鋪張出一襲活生生的大歷史。

金老生於1952年,比起飯局那「上海阿寶」、戲裡的胡歌阿寶,他的經歷更像自己寫出的阿寶。

文革期間舉家遭「抄家運動」

父親淪廁所清潔工 門口掛頭像認罪書

金宇澄的父親出身吳江黎里望族,民國時期就加入中國共產黨祕密情報系統,是中共上海、香港情報頭子潘漢年手下的幹將,一度還曾因上級失誤,被汪精衛政權關到獄中。

中共1949年趕跑了國民黨,中華人民共和國成立,金宇澄父親在上海總工會擔任處級幹部,一家確實度過了一小段好時光。然而1955年「潘揚案」爆發,潘漢年瞬間垮了,「我父親也被關在上海,審查了一、兩年。」原有的住房、待遇一下子全成空。

還好金宇澄母親出身也好,外祖父開銀樓,從小吃寸金糖、年糕團,甜滋滋地長大,外祖父在上海陝西南路還有棟洋房,雖然外祖父家的銀樓在「解放」後不得不「公私合營」,最後一大家子都擠到了陝西南路,但那區至少有花店、有郵票店,有白俄人牽馬賣馬乳,街區總是還算花團錦簇。

然而,1966年,更巨大的災難很快又降臨了,「文革」的火燒到金家頭上。母親家開銀樓,自然是紅衛兵的對頭,「抄家運動」把被針對的原住戶掃地出門,「原本的房子被徹底挖開,徹底檢查,剝奪你所有待遇。」金宇澄低聲道。

就像書中「阿寶」,陝西南路房子終究是被抄了;金宇澄父親更苦,接著10年間,在清掃廁所和「交代材料」中度過。他們搬到了赤貧階級、蘇北農民群聚的「曹楊新村」,金宇澄嘆道:「我到現在還記得,我們在眾目睽睽下整理東西,有個所謂居民委員會,幹部就拿著小本子說,這是反革命家庭,大家提高警惕。他又跟我父親說,你每天早晨7點鐘要把認罪書掛在門口,認罪書用硬紙板做,毛筆字寫,下面放本人照片。」

金老回憶,「他規定你,早上7點鐘掛在曹楊新村,晚上7點鐘收進來,這是你家的責任。然後規定你,早上要在門口掃一遍,晚上也要掃一遍。」過去金家在上海早用煤氣,但在這,要取暖只能用簡陋的煤球爐。

金宇澄兒時住過的陝西南路洋房,如今已成小粵菜館。

張園是上海知名石庫房建築,如今已是景點賣場,王家衛拍《繁花》,第一場戲也在這取景。

金宇澄在上海作家協會,編了數十年《上海文學》雜誌。

書寫社會上只會遇到的普通人

「被上山下鄉」經歷 體會對上海的眷戀

老金說,他其實從小不怎麼上學的,「我住陝西南路時,一個禮拜有半個禮拜不去上學。」小學六年讀完,他中學考到最差的長樂中學,1965年入學,1966年文革便爆發了。

金宇澄的《繁花》寫上海,過去韓邦慶《海上花列傳》、張愛玲《傾城之戀》、王安憶《長恨歌》也寫上海。但韓邦慶寫的是十里洋場,張愛玲筆下是工筆細畫的海上傳奇,王安憶則寫弄堂女人的悲歡流言,金宇澄卻任由筆下60年代的市井小民野蠻生長著,他們被時代的浪潮沖過來、沖過去,到了90年代,曠男怨女則虛無地在飯局、情欲間流轉。

「這本書寫的都是普通人,沒學校老師教授,我故意的,因為社會上遇到的,根本不會是大學教授,高手在民間。」金宇澄道。他沒上什麼學,但他鍾愛的上海本色,正是那些石庫門、弄堂裡人生百態。生存的起伏、被剝奪的感受,早在金宇澄兒時生了根。

金宇澄筆下的上海生活是繁複、多孔、皺褶無數、龍魚混雜的;金老曰,他真正認識這樣的上海時,人其實並不在上海。1968年,他開始和上海城談了一場「異地戀」,他才逐漸更了解這個老家。

1966到1968年,1千6百多萬被稱為「老三屆」的學生幾乎全「被上山下鄉」,送到偏遠地區「插隊落戶」。而16歲的金宇澄,也在1968年和哥哥一起被運往東北嫩江,在遙遠的黑龍江,他體會到對故鄉刻骨銘心的眷戀。

「一個盲人,先天沒看過什麼好東西,覺得世界就是一片漆黑;一個後天盲人,看過五顏六色,你說說看,會不會一樣?肯定不一樣。」老爺叔邊說邊拈起指頭,手隨話勢擺了幾擺。

在中國作家梁曉聲筆下下鄉帶著英雄主義色彩。《繁花》中,金老未細數東北故事,但《繁花》裡一個角色叫姝華,原是愛詩的出塵少女,和滬生互有情愫,但她到東北後,最後寄給滬生的來信寫道:「人和人,無法相通,人間的佳惡情態,已經不值一笑,人生是一次荒涼的旅行。」最後年歲更長,姝華精神已然失常。比起梁曉聲,金宇澄的東北敘事隱喻的是整個世代的沉痛。

(圖/東美文化提供)

散文作品細膩刻畫東北苦日子

「這幫人幹活就像⋯沒有聲音的收割機」

在金宇澄其他作品如《我們並不知道》、《碗》之中,他更細膩刻畫了那段日子。眼前的老金苦笑,「我本來就是個很倒楣的人,去那裡我看到了更倒楣的人……。」東北嫩江農場原本是勞改營,青年過去,有些勞改犯還在,整個農場設計也是俄國人捉刀,如「奧斯維辛集中營」那樣的設計。有些住房,牆上還寫著比人大的字:「重新做人」,兩層板炕供睡,人人頭朝外。

「東北那種地方,到冬天,廁所就是冰窖,裡頭兩個坑,專門給人掏糞。有個老頭犯人,拿著十字、丁字鎬刨。刨出來的冰塊丟在外面,渾身濺滿糞塊、屎塊。門口堆滿了這些黃色的冰塊。」他脫口就是老勞改犯的淒涼。

「我們剛到,就是十幾歲白紙一張,第二天幹農活,都不會。領導看到,一個電話,很遠地方不久後黃塵滾滾,像個電影,五輛卡車開來。」前後兩輛「南京嘎斯」(當時如此稱卡車)架著機槍,中間三輛載著犯人。車停了,犯人領了鐮刀,領導拉了板凳放了機槍,「這幫人,樣子是知識分子,戴著眼鏡,手伸出來卻是老農民。他們開始收割幹活,就像⋯⋯沒有聲音的收割機。」金宇澄說。

飯局上,老金動情又說,面對另個不聽話的勞改犯,領導也不說什麼,直接把他衣服剝了,綁成粽子,然後收工。隔天一早,這犯人已經全身腫脹,看上去人不像個人,「從此犯人不牛逼,要他幹什麼,他就幹什麼。」

聽完故事,旁人低聲咕噥啐了幾句,歐陽江河嗓門大,此時卻不響,只輕輕拍拍金宇澄胳膊⋯⋯。老金低聲道:「我發了牢騷。」

金宇澄在東北足足熬了7個年頭,做過泥瓦匠、蓋房、馬夫、搭火炕、做粉條,他腦袋裡的農場就是灰黑色的,老金沒在那談戀愛,所以連一點粉色記憶也沒有。「上海在遠方閃閃發光,我記得,小青年們躺在被窩講上海的一切,有個人很厲害,把上海南京路、淮海路店鋪名字地圖化,第一家叫什麼,第二家叫什麼,如數家珍地都說了出來。」

東北經歷讓他寫作根本改變了,「一般人,不管生在上海還是台北,都只對某個區域特別了解、願意描寫。」老金說,「那麼我呢,範圍比較大。」彼時有機會回上海探親,他就和其他農場的知識青年到處跑、到處看。

「閘北、大自鳴鐘、楊浦、十六鋪。」他一字、一字慢慢念出腦裡的歲月痕斑,彼時,有學生搭火車跌落月台斷了腿,於是不用再去下鄉,荒誕的是,大家都羨慕死了;有青年冬夜取暖,爐子爆炸,人就沒了,再回不了家。

老金彷彿還在異鄉,思念上海。

過去細節,人人理解都不同

網路論壇開帖 8個月產出20餘萬字

1978年「知青大返城」,終於讓他回得了家,「我家背景,在農場就屬於出身有問題的落魄子弟。」儘管當時開放高考,有些工農出身的子弟可考大學,「但我想都沒想過。」金宇澄進了鐘錶工廠做工,不過他在東北寫信回上海,一個朋友看了他的文字曾說:「你可以寫小說。」所以他也動筆開始寫。

1986年,他參加了上海作家協會青年創作班,寫出《風中鳥》,在《上海文學》九期發表後,次年獲《上海文學》獎,他被攬入《上海文學》開始做編輯,一做30餘年。他白天「批評」別人的文字,晚上就很難精神分裂寫自己的故事,於是很長一段時間,他並不創作。

不過,愈來愈多的飯局、默默變動的時局,金老都看在眼裡、記在腦袋。社會在變,他想起一企業大老闆,「他喝點酒就難以理喻,有一次外地吃飯,他喝醉,竟然把一盤菜就倒到旁邊女副總身上。」金宇澄當場摔盤拂袖而去。

過去的傷痕也繼續在今生訴說著它們的前世,他父親有一次見一情報系統老上級,老上級四九年後被關在江西農場,80年代才平反。老先生講話還像當年的情報頭子,湊近耳朵壓低聲音,身上套著民國時期留下來的英國斜紋大氅,頂著皺呢帽,恍恍惚惚,以為人還活在40年代⋯⋯。

書中因為國家「平反」過去地主,阿寶大伯趕回家搶分產權。「我外祖母家也是這樣,人一多,發生問題更多。」

「過去細節,人人理解都不同⋯⋯。」金宇澄閉起雙眼說。

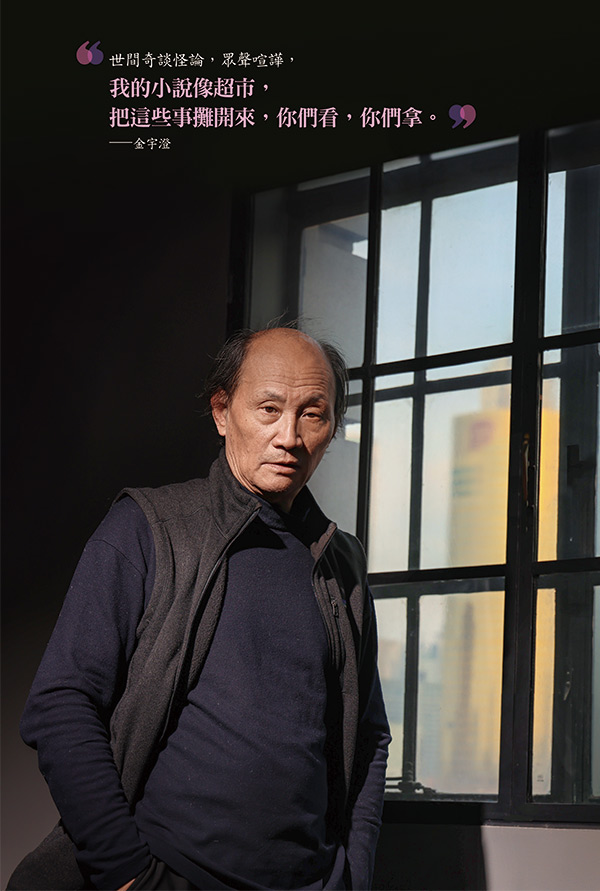

直到2011年,金宇澄在網路論壇「弄堂網」上開了個帖子,第一句話:「獨上閣樓」破題,寫了上海飯店欄杆上橫陳的肉腿,網友「一氧化二氫」尊他為「閣樓爺叔」,他的那些老記憶和上海曾有過的人間煙火,就被他一點點一滴滴寫了下來,8個月就20多萬字,《繁花》於是盛綻。

《繁花》過後,老爺叔其實還曾想孵一本《老去的青年》,「其實像在賣慘,寫農場,寫了幾萬字,後來便不想寫了。」他說,接下來他拾筆畫畫,早在鐘錶工廠畫圖,他就已經作畫,寫《繁花》,他也親自畫了街區、過往風景、人物的圖示,提點讀者的想像力。

現下他愈畫愈多,畫風更趨魔幻寫實,「美術,心裡有句話,就可以畫,畫完還可以成天看。」對金宇澄來說,書寫是一種無底洞,要發酵、要提煉,而畫畫更自由多了。

他畫馬、畫貓,畫一群戴著口罩的裸女乘船開向彼岸,而海的那頭卻是一群群張著血盆大口的巨魚⋯⋯。

金老解釋,早在疫情前他就畫這幅畫,畫因是有一次王家衛拿了一張老照片給他看,照片裡是個戴口罩的舞廳美女,王家衛問爺叔為何如此?「其實女人就是在保護自己面孔,當時美女是真正的美女,沒有化妝、眼影,素面朝天,就戴口罩保護皮膚。」

中國大陸最精采的都在飯局上

「講得有葷有素,其實是悲的。」

飯局上,人們又起鬨,據說已有人出價百萬人民幣買金老的畫,金宇澄不響,半晌後才說,我沒有賣畫的習慣。

「上海阿寶」不禁又問,「為何這群船上的人都是女人?沒有男人?」

飯局話題如開無軌列車,四處漫漶,老金笑說,中國大陸最精采的都在飯局上,最好我有個飯店裝個錄影機,一年下來,分門別類,什麼內容都有,遠比小說漂亮得多!

金宇澄點燃他的中華牌香菸,輕笑說,這是個夢境嘛!「上海阿寶」接著說:「有一段時間上海女人喜歡嫁老外。」金老微笑:「你也可以這樣講。」

想了想,他像是又在兜裡找找,隨即又講了個不便公開寫的故事,故事關於一個女人,女人明眸善睞⋯⋯。

誰知道未來會發生什麼呢?《繁花》裡的汪小姐懷孕了,肚裡裝一雙頭怪胎,一個頭要死,一個頭要生,我問金老,這孩子是上海嗎?他想了想,「我遇過一個去美國的女孩,她說,她最喜歡小說中的汪小姐,因為她特別頑強,特別有生命力。」語畢,他臉上的光影暗部看來格外對比,像隱隱透露了一些什麼。

金宇澄的老故事一個接一個,像書裡寫:「講得有葷有素,其實是悲的。」記憶與印象有時含糊,有時鮮亮,金老他寫,他畫,應就是不願忘記。而那些所有不言明的,也像嚴肅的啞謎,是來自上海老爺叔用情至深的叮囑。