文:尹乃菁

父輩們的黨國魂

二○一五年四月,我在陝西「西安賓館」的房間裡整裝行李,準備待會兒到咸陽機場搭機回台灣。電視開著,正播放央視製作的抗戰紀錄片,講述「大刀隊」事蹟。我不熟悉大刀隊的國軍將領,但〈大刀進行曲〉卻是生在腦子裡,開口就能唱的:「大刀向鬼子們的頭上砍去!」爸不曾刻意教過我們兄妹抗戰歌曲,我是怎麼學會的?是在台北市廈門街的日式房子,聽爸和叔伯袍澤酒後放聲高歌時烙進記憶裡的嗎?

忘了哪一年,我已經跑黨政新聞多年,蔣經國逝世,李登輝接掌大位,中國國民黨早不是爸當年二十一歲、盧溝橋事變後,熱血投身「十萬青年十萬軍」號召的國民黨。我問爸,如果知道加入國軍,會在一九四九年來台灣、再也見不到祖母,還會加入國民黨嗎?沒有任何遲疑,爸說:「會!」再問一次,答案一樣。我有點不可置信,問了第三次:「真的不變嗎?還是會加入國民黨,加入國軍?」爸毫不猶豫回答:「會!」爸不是「傻」,我被他堅定的政治信仰,震動了!

不只父親,隨國軍來台、我的「父輩們」,幾乎都不是莫名其妙被「拉伕」抓進國軍部隊,而是在他們人生最璀璨的青年歲月,選擇加人中國國民黨。如果從「九一八事變」算起,長達十四年對日戰爭,他們在前線、在敵後,在全中國征戰大小戰役。

軍歌、抗戰歌曲,是父輩們思鄉的情感流淌,是曾昂揚他們浴血奮戰的號角。我從小愛聽抗戰歌曲,叔伯們一開唱,小小女孩兒也很投入地熱血沸騰,「中國錦繡江山誰是主人翁?我們四萬萬同胞!強虜入寇逞兇暴,快一致永久抵抗將仇報!家可破,國須保!身可殺,志不撓!......」這是在「九一八事變」後,黃自譜曲、韋瀚章作詞的〈抗敵歌〉。還記得最喜歡頭兩句,特別是「四萬萬」。我還沒唸小學、不會數學,歌詞裡的「四萬萬」,讓我懂了代表的是「四億」同胞。

〈大刀進行曲〉、〈松花江上〉、〈熱血歌〉、〈中國一定強〉(歌八百壯士)、〈杜鵑花〉......我聽到父輩們唱,學會的抗戰歌曲很多。後來因為愛看電影,從抗日電影、電視劇,學到的也不少,像是陸軍官校校歌(怒潮澎湃,黨旗飛舞,這是革命的黃埔......),空軍軍歌(凌雲御風去,報國把志伸......)、〈西子姑娘〉等歌曲,我到現在不必看歌詞,還能唱完整首。

父親在大陸結識、追隨的將領,隨國民政府遷台的自然不少,可是常在我家進出,與父親往來的多不是「將級」軍官,除了後來到台灣升任空軍少將的陳履元叔叔,父親的「上校」軍階,好像是最高的。我的「父輩們」,雖不是將領,個個都是在對日抗戰、國共內戰,鮮血與砲火中百死一生,跟著蔣介石到了台灣。

和我家沒有血緣、親戚關係,卻親如家人的汪養吾叔叔,二十歲投筆從戎加人《戰報》,他騎乘從江蘇淮安老家帶來的駿馬,採訪戰地新聞。英姿颯爽的汪叔叔在一九四三年,日軍進軍淮東、《戰報》被迫解體時,奉命掩藏《戰報》遺留的全部機器,不料事機不密被日軍俘虜,嚴刑拷問,雙眼被打瞎了。抗戰勝利後,雖然曾在上海等地求訪名醫,藥石罔效,沒辦法再恢復一點點視力。

一九四九年節節敗退的國軍到了撤離大陸的最後階段,汪叔叔、汪媽媽帶著五歲的兒子,從江蘇千辛萬苦地到了廣州。盲人攜妻偕子逃難已經很艱困了,兵荒馬亂,到台灣的船票一票難求,汪叔叔竟能率領從各地逃到廣州的數百位盲殘傷胞,為大家找到船,渡海來台。船抵基隆港,因為沒有入境許可、禁止登岸,汪叔叔在船上打電報,上書東南軍政公署長官陳誠,陳誠特准登岸,全船盲殘傷患被安置在台東。汪叔叔眼盲,無法重拾筆桿,部隊微薄的退休俸撐不起一家大小的生計,汪媽媽開起了小麵館,賣麵條包子饅頭,貼補家用。

爸爸和汪叔叔在台灣重逢是奇蹟式的緣分。爸到台東出差,找小飯館果腹,就這麼巧,走進了汪媽媽的麵店。爸和汪叔叔在戰後的中國離散,生死不明,不敢想會在台東一家小麵店再握到彼此的手,相擁而泣。

一九四九年前後,來自大陸、落戶台灣人們的際遇,是「大江大海」也書寫不盡的「巨流河」。爸爸的袍澤故舊、親戚長輩們,沒有因為來台後的處境跌宕,失了對黨國的忠誠,在蔣介石過世前,儘管他們早已雪亮地明白反攻大陸是難以實現的口號,但反共意志沒有動搖,他們更是從基層地方選舉、市議員選舉,縣市長選戰,中央民意代表增補選,國民黨的「鐵桿部隊」,黨要他們投誰就投誰。蔣經國逝世,李登輝繼位,李登輝顯露的「台獨」傾向,清除黨內「外省勢力」,才讓父輩們開始為了「選舉投票,該投給誰」發生了爭執。

一九九四年台北市長選舉,點燃了戰火。爸爸雖然對李登輝有質疑,但還是遵照黨部指示,決定投給國民黨提名的黃大洲。爸打麻將的老戰友,好幾位叔伯伯都要投給「捍衛中華民國」的新黨候選人趙少康,最後當選的是民進黨提名的陳水扁。爸「黨性」堅強,爸的牌友們也沒錯看李登輝。身兼「國統會主委」的李登輝,唱了十二年「統一」的調,一卸任總統,轉身成了台獨精神領袖。「犯錯誤」的是我,投了陳水扁一票。

我無法預見阿扁拿到權力後,全然背棄他從政標舉的理念主張,更嚴重的錯誤是「見識太淺」,驚覺醒悟李登輝的權謀太晚。李登輝在黨內權鬥,無關「外省權貴精英」、容不下第一位台灣人總統,掃除兩蔣黨政軍體系舊部,只是為了打造他個人在「後蔣」時代,無可取代的台灣人共主地位。

李登輝舉起的省籍大纛,割裂外省人和台灣人的情感;在遷台的「外省第一代」和「外省第二代」及其後代,製造了矛盾對立。李登輝、陳水扁、蔡英文三位「台灣籍」總統,深化台灣本土意識,國民黨被打成「外來政權」,中華民國、中華民族的「國」、「族」內涵,被「想像的台灣共同體」偷換概念,中國和台灣被型塑為敵對的兩個政體。父輩們的思鄉情懷,心繫大陸的血脈、親緣,被打成「中共同路人」。「去蔣化」推倒的不只是蔣介石銅像,清算的不只是蔣介石威權統治壓迫台灣人民的帳,也吞噬了父輩們對日抗戰的斑斑史跡。

台灣一零八課綱,「蔣中正委員長領導中華民國人民對日抗戰」的論述被淡化了。高二學生學習「東亞與中國」歷史領域,「二十世紀東亞地區人民重大戰爭經歷」,中日戰爭變成只是「東亞與第二次世界大戰」的中國戰場。因為課綱沒有指定要講述抗戰史,八年浴血抗戰,許多重大戰役在五個版本的教科書中被抹去,一筆勾銷,彷彿不曾發生過。

曾擔任蔣介石侍衛長、蔣經國任內的參謀總長,被李登輝鬥掉行政院長職位的郝柏村,在二○一四年盧溝橋事變七十七周年,重訪盧溝橋。他接受央視訪問時,唱了〈義勇軍進行曲〉,在台灣引起軒然大波。郝柏村面對民進黨「敵我不分」的抨擊,淡定地說,這是抗戰歌曲,把〈義勇軍進行曲〉當成中華人民共和國的國歌,是掩埋真實的歷史。一九三八年底日軍進襲廣州,緊急撤離的國軍車隊遭日軍戰機掃射,郝柏村身旁的駕駛中彈身亡,郝柏村滿頭鮮血,左側頭骨殘留了子彈碎片。那一年,投身廣州戰役的郝柏村十九歲,他頭骨的子彈碎片,伴著他在二○二○年四月十日,長眠五指山國軍公墓。

我家族長輩的政黨屬性,是戰亂中國的縮影,父親是中國國民黨,我從未見過的舅爺爺是中國共產黨將領,我的大姑丈曾在汪精衛政府任職。沒聽過爸公開或私下批判任何一位。我想,對爸來說,親友只是選擇了不同的信仰追隨,家人親情和哪一黨、哪一派無關。而爸爸和隨著國民政府遷台,我在台灣的「父輩們」,可以為了主義信仰割捨親情至愛,至死不悔,是活在現實政治場域,權謀算計的戰後一代,一輩子,也參不透的。

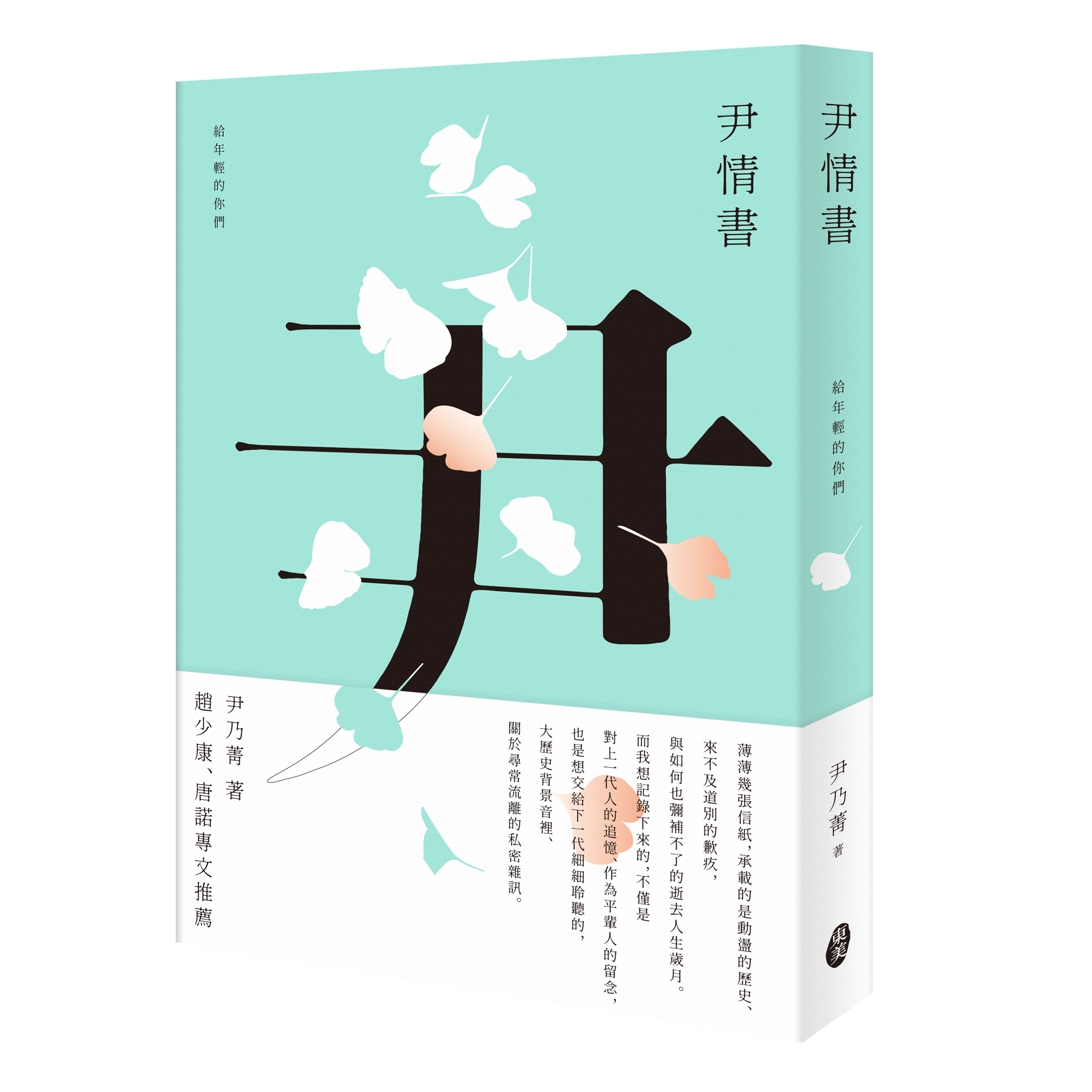

書籍介紹

本文摘錄自《尹情書:給年輕的你們》,東美出版

作者:尹乃菁

我想告訴你,關於那些大人的故事

薄薄幾張信紙,承載的是動盪的歷史、來不及道別的歉疚,

與如何也彌補不了的逝去人生歲月。

而我想記錄下來的,不僅是對上一代人的追憶、作為平輩人的留念,

也是想交給下一代細細聆聽的,大歷史背景音裡、關於尋常流離的私密雜訊。

2005年,尹乃菁的父親過世,觸發她寫了一篇紀念父親的短文。

之後十餘年間,因著工作、家族,兩岸往返,乃菁慢慢感到自己時空橫跨三代兩岸的家族故事,有記錄書寫的必要——一開始是5封寫給晚輩的信,告訴他們在海峽另一邊的家人與家族史;每一封信都帶來一些回憶,與許許多多的故事。一如乃菁所說:

「和我父親一樣,因為國共內戰,逃離中國大陸到了台灣,不得已割捨老家妻兒子女,在台灣成家的『爸爸們』,何只千千萬萬?我家,兩岸『尹』家,只是數萬分隔的兩岸家庭中的一個百分點,」

透過犀利的記者之眼,尹乃菁希望以文字留下給晚輩們,給對這段歷史有好奇、有疑惑,甚至有誤解的人們一段親身經歷,讓更多人重新理解、體貼那風起雲湧、家族離散的時代真相;筆鋒依舊不拖泥帶水、但字裡行間卻滿溢著對家人感情的書寫,就像趙少康在推薦文中所述:「從小故事看大時代,不但適合閱讀,拍成舞台劇或電影,應該也十分受歡迎。」

大疫期間,乃菁寫完了書,不想母親於2021年過世;半輩子在戰亂中度過的上一輩親人,如今陸續在天上相聚了,乃菁留下的不只是他們的身影與故事紀實,也是我們無可迴避的斷代報導、一頁時代的情書。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航