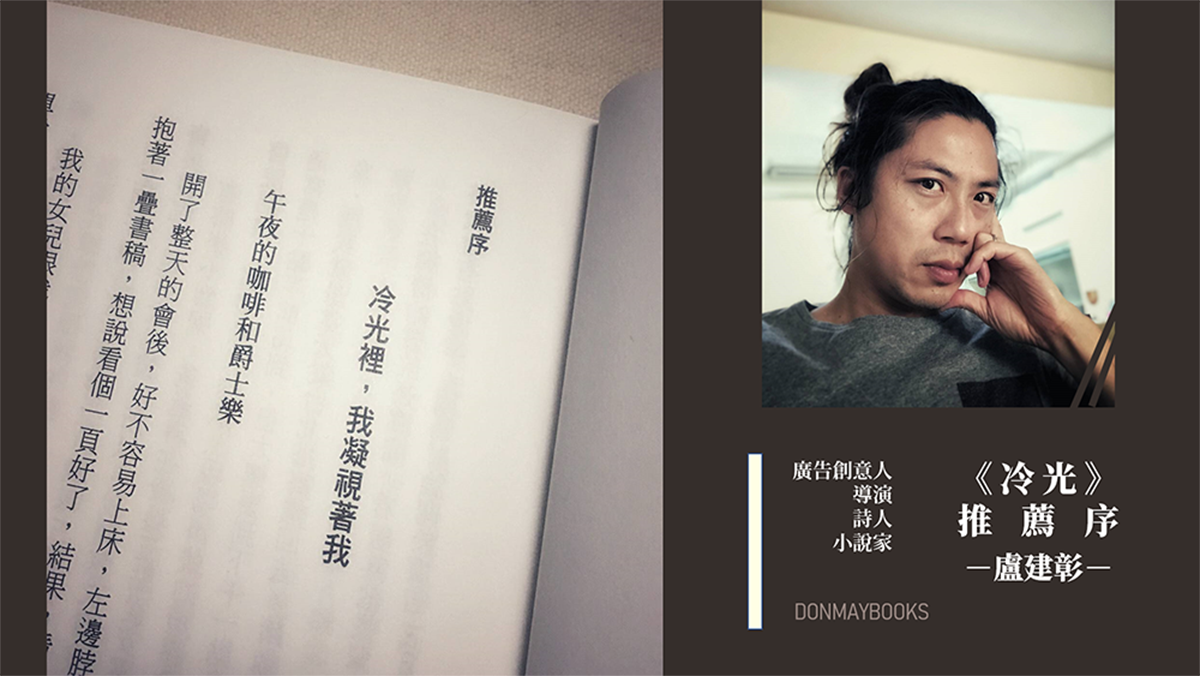

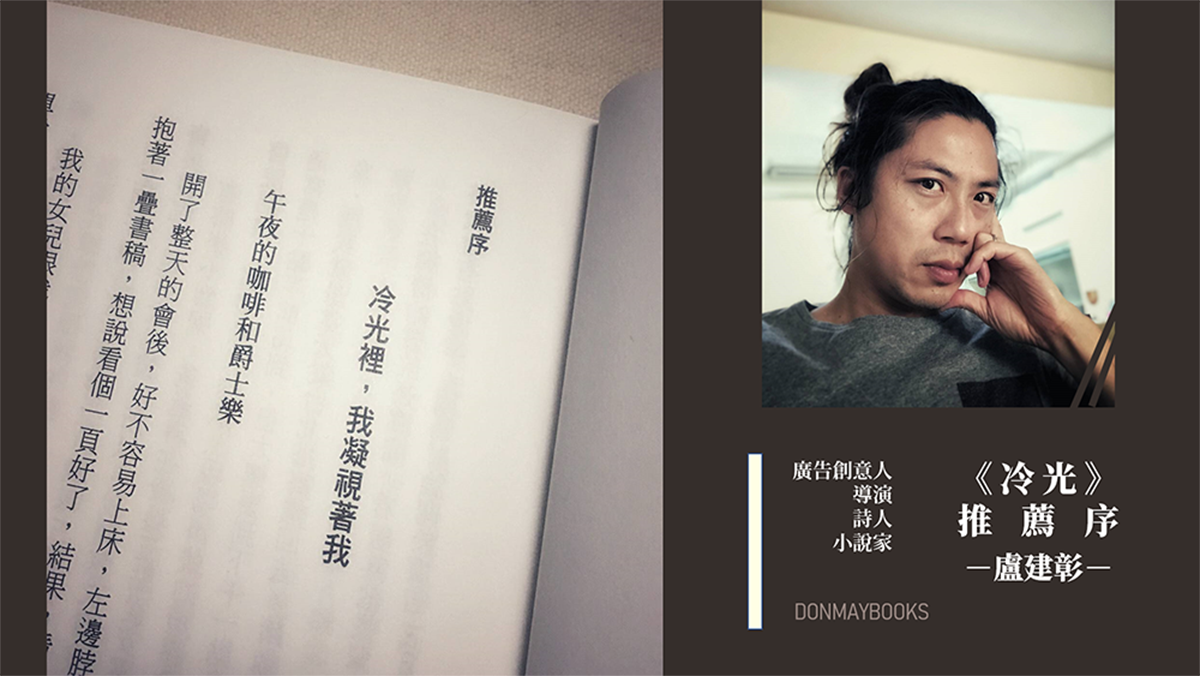

文|盧建彰,廣告創意人、導演、詩人、小說家

午夜的咖啡和爵士樂

開了整天的會後,好不容易上床,左邊脖子往上一路延伸到頭,隱隱作痛著,我伸手按壓。抱著一疊書稿,想說看個一頁好了,結果,看了一夜。

我的女兒跟我說完故事,早已安靜地睡去,濃厚的呼吸聲傳來,身體跟我呈九十度垂直,簡單說,她睡在枕頭上,靠著牆壁,頭頂著我的手臂。

在我們家,從起床就聽爵士樂,多數是Miles Davis,女兒喜愛他的Milestone,常會要求要聽,因為那前奏規律有趣,我們都說是日本繪本童話「古利和古拉」的主題曲,兩隻小野鼠提著籃子,在森林裡撿拾著食材,有時揀栗子,有時撿到一顆蛋,他們散步在森林裡,聊著天,唱著歌,我和女兒覺得背景音樂很適合用Milestone。

當然,這僅止於我們家,邁爾士自己不知道,古利古拉也不知道。

我走出房間,點開書桌黃色的燈泡,打開櫃子,看著咖啡豆的褐色包裝,上面寫著衣索比亞谷吉產區罕貝拉 布穀阿貝兒日曬處理廠G1,這支豆子很特別,是我特地從我的家鄉安平,麻煩Stay Cafe’寄來的,我看著它,我在想,半夜兩點喝咖啡,適當嗎?這樣會不會太芮尼克探長?

我想起,父親。

我的父親

示意圖,圖片來源: pixabay

父親肝臟一直在看醫生,我每三個月就會跟公司請假,從台北回去台南陪他看醫生。醫生在奇美醫院,是百大名醫,所以,我們每次看診都要花上好幾個小時。

有時掛不到號,爸爸得在凌晨五點從安平騎摩托車七公里到醫院,天光未明,在彼時幽暗的醫院門口,那個無人的桌上現場掛號的塑膠盒裡,放入健保卡,然後再騎回家,接著再去醫院,通常是十點半前報到,但大概要到下午一點多兩點才看到醫生。

而我就是當天從台北搭高鐵回去,陪他去看醫生,陪他去檢查。

在擁擠的醫院長廊間,看著其他長輩坐在等候椅上,我有時會接到公司同事打來的電話,那時我會有點慶幸,因為討論關於廣告idea,似乎可以讓我短暫脫離眼前絕望晦暗的處境。

那些idea都牽動了幾千萬元以上的品牌行銷,我可以快速地給出判斷,並且立刻再想出五到十個不同的想法,我想很快,邊講邊想,講完一個之後又會立刻想到一個,我似乎有些天份,跳躍得極遠,可以把Z素材拿來比喻A概念,讓人在聽到這個想法時恍然大悟,並且感到十分有創意,但,我對我父親身上的細胞,卻毫無辦法。

嘈雜,許多時候是代表生命力,但醫院裡的,不太一樣。

我看過許多人,從那小小的診間出來,臉上滿是迷惘,好像幼童,但那臉上卻明明滿是皺紋。身旁相對年紀小的家人,則是嘴裡不斷叨念,「沒關係,沒關係,我們再來處理」,處理,台語的處理,唸起來一如國語的粗礫。

總讓我聯想到眼前的路,一如海軍爆破大隊蛙人結訓的天堂路,以碎石及珊瑚舖成,滿是粗礫。

我也曾經跟公司請了一個禮拜的假,協調了數日的職務代理,跟合作夥伴協調延後提案時間,跟部屬拜託支援,好陪父親入院準備手術,結果,住了三天,醫生說父親的身體狀況不佳,某些臟器功能指數過高,手術必須暫緩。

面對人們追問,除了謝謝關心外,我試著說明父親的病況,儘管我根本也不是太熟悉那些醫療字眼,心裡難免也有種奇特的隔閡感,就是,你臉上的微笑我很感激,但我們彼此也不是很懂我在說什麼吧,還有,我到底要用什麼方式讓你知道,那些純白的空間裡滿滿都是抑鬱的情緒呢?

但真正難以前行的,可能是捨不得吧。

我和父親關係密切,從小到大,他沒打過我,只罵過我三次,任何我想做的事,都沒問題,就算留長頭髮,也只說,大學畢業後就不要留了好不好?而工作更是毫不限制,不曾要我負擔困難家計。

就算不以父子情感濃厚而言,這人,是我認識最久的朋友。你捨不得朋友受苦,你捨不得朋友遠行。

我自己清楚,有時那刻意拉出的距離感,是因為知道我很愛父親,父親的即將出發前行,我們被留下者,卻缺乏旅行指南,不知所措。我在心裡小心翼翼地拉開距離,以為可以讓自己適應後來的距離,然後在之後,又痛痛地恨自己當初留下的那些空隙。

日後,為了紀念他的離開,我開始留長頭髮。

我的星際旅行

我很晚熟,直到高中畢業,才知道要交女友。

卻意外地發現,這是場怪異的星際旅行,你搞不明白那個前去的星系,對於那星球的生態不甚理解,你對於那星球一天的日出日落時間還摸不清楚,也才知道太陽月亮可以都是複數,不太知道季節更迭是一年四季還是四十季,而還很好奇於生存之道時,你又被逐出,到了另一個銀河系,或者更多時候,是在星與星之間的黑暗虛無裡,漂浮。

有時你望向天空,天上那麼多星星,卻沒有一顆是你的星球。

不,這話語不真確,他們本來就不屬於你。

你總是在找吸引你的星球,你總是在找你可以活下來的星球,而那顆星球的大氣組成方式,脆弱如你可以呼吸,可以生存下來,你的骨骼架構,符合這個星球的重力,你的肌肉能夠抗衡,做出合適的活動,你想要找到一顆星球住下來,到時間盡頭。

真正的問題是,你到得了哪顆星球。

但有時,到得了,也不一定是最安全的結局。

很偶爾的,你會看見流星,發著亮光,掃過天際,但很抱歉,那只是一個宇宙中的小星球,被另個星球吸引,那吸引力如此大,緊緊拉住它,在經過大氣層時,將它燃燒殆盡。有人說那就是愛情,也有人說那是必然發生的,希望不是你。

你被哪顆星星吸引?

哪顆星球會是你的歸宿?

芮尼克探長,在喝過那麼多杯的咖啡,那麼多的威士忌,有時是那麼多的咖啡加威士忌,他還是在夜裡,困惑著,有時身旁有貓,有時身旁沒有貓,有時身旁有貓睡著,有時身旁只有他睡不著。

你不知道,你沒有關於這顆星球的任何資料,你得抵達每顆星後才曉得,並且,很多時候,那是跟生存有關。

愛得死去活來。

這是個關於愛的故事。

《冷光》,東美出版

謎團在,謎團靠偵探們破解。

而最大的謎團在生活裡,你怎麼知道你愛的人?你怎麼知道該如何繼續和你愛的人前行?

作為生命裡的迷途者,你怎麼知道哪一個並肩的會是你要的答案?而剛好你也會是他的答案。

而擁有的線索,如此稀少。

書中的一個角色隕落時,我深深的喟嘆了。

夜裡,黃色的燈泡光線中,我彷彿清楚看到我吐出的那一口氣,清晰具體,伸手可摸,一如我的靈魂。

我們都可能成為那靈魂。

靈魂在受苦,發出了低淡的哀鳴,而努力想靠近另一個靈魂的靈魂,是不是常常得忍住心裡那常冒出的疑問,我們是不是在哪個街口轉錯方向了?

在某個時間點的決定,在某個時間點的沒有決定,那聚合成了我們,那題目在夜裡彷彿廣告招牌,矗立在我們的枕頭上。

閃亮亮的光,照在我們臉上,照在我們緊閉的眼皮上,讓人失眠,睡不去。

冷光,不再是手錶,是那天之後,我們的悔恨,並假裝不。

但我依然相信,迎著,衝上去,一如芮尼克探長,奔跑用不再輕盈的身軀和心,那是唯一解,也是最佳解。

—————————

「每個人都是一座孤島,等待著冷光中的愛與救贖……」