感謝關鍵評論提供:金宇澄《繁花》小說選摘:蟋蟀再勇敢,鬥到最後還是要死的,人也一樣

《繁花》,金宇澄著,東美出版

繁花就像星星點點生命力特強的一朵朵小花,好比樹上閃爍小燈,這個亮起那個暗下,是這種味道。──金宇澄

1961年上海郊區學生在學校唱歌的模樣|Photo Credit: Photo Credit: AP/達志影像

壹

阿寶十歲,鄰居蓓蒂六歲。兩個人從假三層爬上屋頂,瓦片溫熱,眼裡是半個盧灣區,前面香山路,東面復興公園,東面偏北,看見祖父獨幢洋房一角,西面後方,皋蘭路尼古拉斯東正教堂,三十年代俄僑建立,據說是紀念蘇維埃處決的沙皇,尼古拉二世,打雷閃電階段,陰森可懼,太陽底下,比較養眼。蓓蒂拉緊阿寶,小身體靠緊,頭髮飛舞。東南風一勁,聽見黃浦江船鳴,圓號寬廣的嗡嗡聲,撫慰少年人胸懷。阿寶對蓓蒂說,乖囡,下去吧,紹興阿婆講了,不許爬屋頂。蓓蒂拉緊阿寶說,讓我再看看呀,紹興阿婆最壞。阿寶說,嗯。蓓蒂說,我乖吧。阿寶摸摸蓓蒂的頭說,下去吧,去彈琴。蓓蒂說,曉得了。這一段對話,是阿寶永遠的記憶。

此地,是阿寶父母解放前就租的房子,蓓蒂住底樓,同樣是三間,大間擺鋼琴。幫傭的紹興阿婆,吃長素,葷菜燒得好,油鑊前面,不試鹹淡。阿婆喜歡蓓蒂。每次蓓蒂不開心。阿婆就說,我來講故事。蓓蒂說,不要聽,不要聽。阿婆說,比如老早底,有一個大老爺。蓓蒂說,又是大老爺。阿婆說,大老爺一不當心,壞人就來了,偷了大老爺的心,大老爺根本不曉得,到市面上蕩馬路,看見一個老女人賣菜。蓓蒂笑笑,接著說,大老爺停下來就問了,有啥小菜呀。老女人講,老爺,此地樣樣式式,全部有。阿婆接著說,大老爺問,這是啥菜呢。老女人講,無心菜。大老爺講,菜無心,哪裡會活,纏七纏八。老女人講,老爺是壽頭,菜無心,可以活,人無心,馬上就死。老爺一聽,胸口忽然痛了,七孔流血,當場翹了辮子。蓓蒂捂耳朵說,曉得了,我聽過了。阿婆說,乖囡,為啥樣樣東西,要摜進抽水馬桶裡。蓓蒂不響。阿婆說,洋娃娃,是媽媽買的,摜進馬桶,「米田共」(糞)就翻出來。蓓蒂不響。阿婆說,鋼琴彈得好,其他事體也要好,要有良心。蓓蒂不響。

瓦片溫熱,黃浦江船鳴

吃過夜飯,蓓蒂的琴聲傳到樓上。有時,琴聲停了,聽到蓓蒂哭。阿寶娘說,底樓的鄉老太,脾氣真不好。阿寶爸爸說,不要再講鄉下,城裡,剝削階級思想。阿寶娘說,小姑娘,自小要有好習慣,尤其上海。阿寶爸爸不響。阿寶娘說,紹興阿婆哪裡懂呢,裡外粗細一道做。阿寶爸爸說,舊社會,樓上貼身丫鬟,樓下大腳娘姨。阿寶娘不響。阿寶爸爸說,少講舊社會事體。蓓蒂的爸爸,某日從研究所帶回一隻兔子。蓓蒂高興,紹興阿婆不高興,因為供應緊張,小菜越來越難買,阿婆不讓兔子進房間,只許小花園裡吃野草。禮拜天,蓓蒂抽了籃裡的菜葉,讓兔子吃。蓓蒂對兔子說,小兔快點吃,快點吃,阿婆要來了。兔子通神,吃得快。每次阿婆趕過來,已經吃光了。後來,兔子在泥裡挖了一個洞,蓓蒂捧了雞毛菜,擺到洞口說,小兔快點吃,阿婆快來了。一天阿婆衝過來說,蓓蒂呀蓓蒂呀,每天小菜多少,阿婆有數的。阿婆搶過菜葉,拖蓓蒂進廚房,蓓蒂就哭了,只吃飯,菜撥到阿婆碗裡。阿婆說,吃了菜,小牙齒就白。蓓蒂說,不要白。阿婆不響,吃了菜梗,菜葉子撳到蓓蒂碗裡,蓓蒂仍舊哭。阿婆說,等阿婆挺屍了,再哭喪,快吃。蓓蒂一面哭一面吃。阿寶說,蓓蒂,阿婆也是兔子。蓓蒂說,啥。阿寶說,阿婆跟兔子一樣,吃素。蓓蒂說,阿婆壞。阿婆說,我就歡喜蓓蒂。

蓓蒂說,昨天,阿婆吃的菜包子,是姆媽買的,後來,阿婆就去挖喉嚨,全部挖出來了。阿婆說,是呀是呀,我年紀大了,鼻頭不靈,吃下去覺得,餡子有葷油,真是難為情。蓓蒂說,我開心得要命。阿婆說,乖囡呀,我已經不派用場了,馬上要死了。蓓蒂說,阿婆為啥吃素呢。阿婆說,當時我養了小囡,算命先生講,命盤相尅,阿婆屬虎,小囡屬龍,要鬥煞的,阿婆從此茹素了,積德,想不到,小囡還是死了。阿寶摸摸蓓蒂的頭。阿婆說,唉,素菜也害人呀,當年,比干大官人,騎一匹高頭白馬,奔進小菜場,兜了幾圈。蓓蒂笑笑。阿婆說,見一個老媽媽賣菜,大官人講,老媽媽,有啥菜呢。老媽媽講,天下兩樣小菜,無心菜,有心菜。大官人笑笑。老媽媽講,我做小菜生意,捲心菜叫「閉葉」,白菜叫「裹心」,叫「常青」,芹菜嘛,俗稱「水浸花」。大官人拉緊韁繩,悶聲不響。

老媽媽講,豆苗,草頭,紫角葉,算無心菜。大官人講,從來沒聽到過。老媽媽講,有一種菜,叫空心菜,就是蕹菜,曉得吧。大官人不響。老媽媽講,這匹高頭大白馬,蹄子比飯碗大,問馬馬要吃啥菜呢。大官人拍拍白馬說,對呀,想吃啥呢。蓓蒂此刻接著說,馬馬吃胡蘿蔔,吃雞毛菜。阿婆笑笑,手裡揀菜,廚房煤氣灶旁,黑白馬賽克地上,有半籃子彌陀芥菜,阿婆預備做紅燒烤菜。阿寶說,彌陀芥菜,算不算無心菜。阿婆笑笑說,比干大官人,一聽「彌陀芥菜」四個字,捂緊心口,口吐鮮血,血滴到白馬背上,人忽然跌了下來,斷氣哉。蓓蒂說,小兔也要斷氣了。阿婆說,是呀是呀。蓓蒂說,花園裡,野草已經吃光了。阿婆抱緊蓓蒂說,乖囡,顧不到兔子了,人只能顧自家了,要自家吃。蓓蒂哭了起來。阿婆不響。附近,聽不到一部汽車來往。阿婆拍拍蓓蒂說,菜秧一樣的小人呀,眼看一點點長大了,乖囡,乖,眼睛閉緊。蓓蒂不響,眼睛閉緊。

阿婆說,老早底,有一個大老爺,真名叫公冶長,是懶惰人,一點事體不會做,只懂鳥叫,有一天,一隻仙鶴跳到綠松樹上,對大老爺講,公冶長,公冶長。大老爺走到門口問,啥事體。仙鶴講,南山頂上有隻羊,儂吃肉,我吃腸。大老爺高興了,爬到南山上面,吃了幾碗羊肉,一點不讓仙鶴吃。有天,一隻叫天子跳到蘆葦上講,公冶長,公冶長。大老爺走到門口問,嘰嘰喳喳,有啥事體。叫天子講,北山頂上有隻羊,儂吃肉,我吃腸。大老爺滿高興,跑到北山上面,拎回半爿羊肉,一點不讓叫天子吃。有一天,有一天,紹興阿婆一面講,一面拍,蓓蒂不動了,小手滑落下來。思南路一點聲音也聽不見了。阿婆講第五個回合,一隻鳳凰跳到梧桐樹上面,蓓蒂已經睏了。阿婆講故事,習慣輪番講下去,講得阿寶不知不覺,身體變輕,時間變慢。

貳

滬生家的地點,是茂名路洋房,父母是空軍幹部,積極響應社會新生事物——民辦小學,為滬生報了名,因此滬生小學六年上課地點,分布於復興中路的統間,瑞金路石庫門客堂,茂名南路洋房客廳,長樂路廂房,長樂邨居委會倉庫,南昌路某弄洋房汽車間,中國乒乓搖籃,巨鹿路第一小學對面老式弄堂的後間。這個範圍,接近阿寶的活動地盤,但兩人並不認得。每個學期,滬生轉幾個課堂地點,換幾個老師上語文算術課,習慣進出大小弄堂,做體操,跑步。

五十年代就學高峰,上海婦女粗通文墨,會寫粉筆字,喜歡唱唱跳跳,彈風琴,即可擔任民辦教師,少奶奶,老阿姨,張太太,李太太,大阿嫂,小姆媽,積極支援教育,包括讓出私房辦教育。有一位張老師,一直是花旗袍打扮,前襟掖一條花色手絹,渾身香,這是瑞金路女房東,讓出自家客堂間上課,每到陰天,捨不得開電燈,房間暗極,天井內外,有人生煤爐,蒲扇啪嗒啪嗒,樓板滴水,有三個座位,允許撐傘,像張樂平的三毛讀書圖。滬生不奇怪,以為小學應該如此。通常上到第三節課,灶間飄來飯菜的油鑊氣,張老師放了粉筆,扭出課堂,跟隔壁的娘姨聊天,經常拈一塊油煎帶魚,或是重油五香素雞,轉進來,邊吃邊教。表現不好的同學,留下來跟張老師回去,也就是轉進後廂房,寫字。

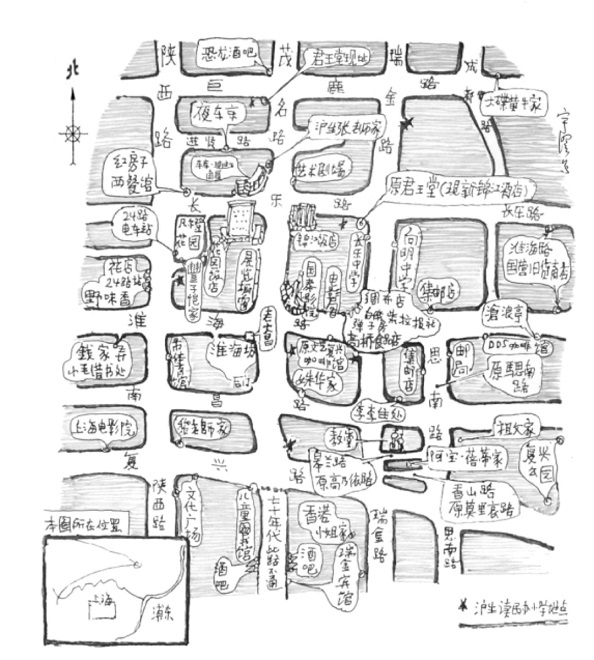

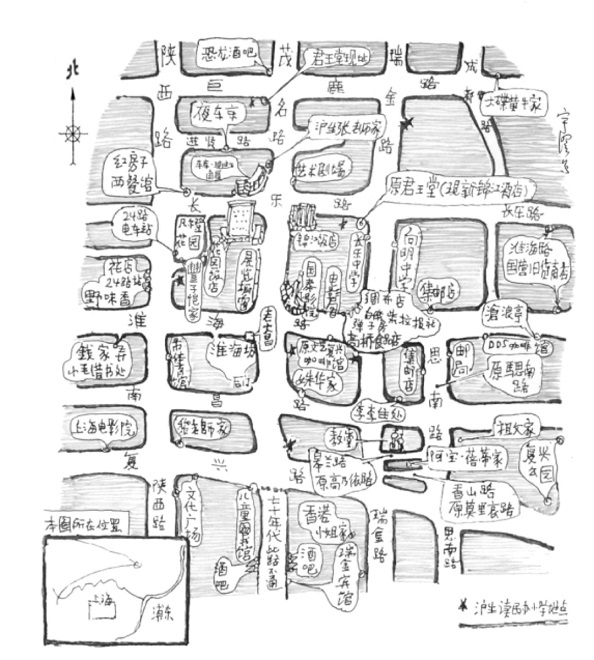

憑回憶者口述所畫,1960-2000年上海盧灣區局部(含租界部分路名及其他)。2011年,盧灣區已被黃浦區合併,此名已成歷史。

一次滬生寫到天暗,張老師已忘記,等到發覺,進來一拎滬生耳朵說,喂,先轉去吃飯吧,以後上課要乖,聽見吧。一次是黃梅天,滬生跟進後廂房去,張老師脫剩小背心,三角褲,抽出一把團扇,渾身上下扇一氣。男同學講,張老師的汗毛,特別密。一個女同學講,天氣太熱了,寫了幾個生字,張老師端進來一盆水,立到我旁邊揩身,張老師講,看啥看啥,快寫呀。兩年級階段,滬生轉到長樂路老式弄堂裡讀書,一次跟徐老師回去,罰寫字。徐老師進房間,先換衣裳,開大櫥,梳頭,照鏡子,聽無線電,吃話梅,之後,剪腳趾甲。滬生寫到了黃昏,徐老師從隔壁進來,看滬生寫。滬生抬頭,看見徐老師旁邊有個男人,貼得近,也伸頭來看。徐老師已脫了眼鏡,香氣四溢,春縐桃玉睏衣,搨了唇膏,皮膚粉嫩,換了一副面孔。

徐老師摸摸滬生的頭說,回去吧,穿馬路當心。滬生關了鉛筆盒子,拖過書包說,徐老師再會。講了這句,見男人伸手過來,朝徐老師的屁股捏了一記。徐老師一嗲,一扭說,做啥啦,當我學生子的面,好好教呀。滬生記得,只有家住蘭心大戲院(藝術劇場)售票處對弄堂的王老師,永遠是樸素人民裝,回家仍舊如此,襯衫雪白,端端正正坐到滬生對面,看滬生一筆一畫做題目,倒一杯冷開水。王老師說,現在不做功課,將來不可以參加革命工作,好小囡,不要做逃兵。

三年級上學期,滬生到茂名南路上課,獨立別墅大廳,洋式鹿角枝型大吊燈。宋老師是上海人,但剛從北方來。一次放學,宋老師拖了滬生,朝南昌路走,經瑞金路,到思南路轉彎。宋老師說,班裡同學叫滬生「膩先生」,是啥意思。滬生不響。宋老師說,講呀。滬生說,不曉得。宋老師說,上海人的稱呼,老師真搞不懂。滬生說,鬥敗的蟋蟀,上海人叫「膩先生」。宋老師不響。滬生說,第二次再鬥,一般也是輸的。宋老師說,這意思就是,滬生同學,不想再奮鬥了。滬生說,是的。宋老師說,太難聽了。滬生說,是黃老師取的。宋老師說,黃老師的爸爸,每年養這種小蟲,專門賭博,據說派出所已經掛號了。滬生不響。宋老師說,隨隨便便,跟同學取綽號,真不應該。

滬生說,不要緊的。宋老師說,滬生同學,也就心甘情願,做失敗膽小的小蟲了。滬生說,是的。宋老師說,不覺得難為情。滬生說,是的。宋老師說,我覺得難為情。滬生說,不要緊的。宋老師說,考試開紅燈,逃學,心裡一點不難過。滬生不響。宋老師說,不要怕失敗,要勇敢。滬生不響。宋老師說,答應老師呀。滬生不響。宋老師說,講呀。滬生說,蟋蟀再勇敢,牙齒再尖,鬥到最後,還是輸的,要死的,人也是一樣。宋老師歎氣說,小傢伙,小小年紀,厲害的,想氣煞老師,對不對。宋老師一拖滬生說,要認真做功課,聽到吧。滬生說,嗯。此刻,兩人再不開腔,轉到思南路,綠蔭籠罩,行人稀少,風也涼爽。然後,迎面見到了阿寶與蓓蒂,這是三人首次見面。

當時阿寶六年級,蓓蒂讀小學一年級。阿寶招呼宋老師說,親孃孃。宋老師說,下課了。阿寶點頭介紹說,這是我鄰居蓓蒂。宋老師說,跟我去思南路,去看爺爺。阿寶說,我不去了。宋老師說,坐坐就走嘛。阿寶不響。宋老師說,這是我學生滬生。宋老師拉拉滬生,兩人相看一眼,走進思南路一幢三開間大宅,汽車間停一部黑奧斯丁轎車。這幢房子三代同堂,住了阿寶的祖父及叔伯兩家,新搬來的孃孃,就是宋老師,隨丈夫黃和理調回上海,暫居二樓房間。大家進客廳。樓梯上三四個少年男女,冷冷看下來,目光警惕,一言不發。阿寶與祖父聊了幾句。蓓蒂對滬生說,我喜歡蝴蝶,滬生喜歡啥。滬生說,我嘛,我想不出來。隨後,宋老師拉了滬生,到花園旁的工人房,裡面有八仙桌,凳子。滬生開始寫字。過不多久,阿寶與蓓蒂進來。蓓蒂說,滬生喜歡啥。滬生說,喜歡寫字。蓓蒂輕聲說,我討厭寫字。阿寶說,宋老師會不會上課呀。滬生不響。蓓蒂說,我叫蓓蒂,我討厭做算術。滬生笑笑。

幾個月後的一天,滬生路遇阿寶與蓓蒂,三人才算正式交往。阿寶喜歡看電影,蓓蒂喜歡收集電影說明書,滬生不怕排隊。有天早上,滬生去買票,國泰電影院預售新片《摩雅傣》,隊伍延伸到錦江飯店一側過街走廊。滬生手拿蠟紙包裝的雞蛋方麵包,排到一個同齡學生後面。此人叫小毛,肩膀結實,低頭看一本《彭公案》。滬生搭訕說,幾點開始賣。小毛說,現在幾點鐘。滬生不響。有手錶的人不多,滬生離開隊伍,到前面問了鐘頭,回來說,七點三刻。小毛說,這種電影,只有女人歡喜。滬生說,每人限買四張。小毛說,我買兩張。滬生說,我買六張,缺兩張。小毛不響。

過街長廊全部是人,滬生無聊。小毛此刻轉過身來,指書中一段讓滬生看,是繁體字,樸刀李俊,滾了馬石賓,泥金剛賈信,悶棍手方回,滿天飛江立,就地滾江順,快斧子黑雄,搖頭獅子張丙,一盞燈胡沖。滬生說,這像《水滸》。小毛說,古代人,遍地豪傑。滬生說,比較囉嗦,正規大將軍打仗,旗幟上簡單一個字,曹操是「曹」,關公是「關」。兩人攀談幾句,互通姓名,就算認得。隊伍動起來,小毛捲了書,塞進褲袋說,我買兩張夠了。滬生說,另外兩張代我買。小毛答應。兩人吃了麵包,買到票,一同朝北,走到長樂路十字路口,也就分手。

路對面,是幾十年以後的高檔鋪面,迪生商廈,此刻,只是一間水泥立體停車庫,一部「友誼牌」淡藍色大客車,從車庫開出。滬生說,專門接待高級外賓,全上海兩部。兩人立定欣賞。小毛家住滬西大自鳴鐘,滬生已隨父母,搬到石門路拉德公寓,雙方互留地址,告別。滬生買了六張票,父母,哥哥滬民共三張,另三張,準備與阿寶,蓓蒂去看。滬生招招手,走過蘭心大戲院大幅《第十二夜》話劇海報,朝北離開。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- 王家衛即將改編電影,為繼《花樣年華》、《2046》後的第三部曲

- 2019全新修訂,極致典藏布面精裝本

- 收錄金宇澄繁體版新序,柯裕棻專訪,全新精彩人物關係圖

- 金宇澄親繪插畫二十幅

一座城,兩個男人,三段童年,四個十年,還有說不盡的市井故事。

九○年代,生意人的上海。律師滬生與妻子白萍有名無實,兩人結婚後白萍便想盡辦法轉往國外,不願再回家來。法律夜校同學梅瑞先是與滬生交往,後來勾搭上他的好友「寶總」阿寶,但阿寶心裡始終有一個女孩的影子。

商場上,精明的女人盯著成功的男人,特別是寂寞的男人。而寂寞的男人背後,都有過一個特別的女人。他們的故事──關於一座城的故事──要遠從滬生、阿寶與小毛三人結識的童年,六○年代的上海說起,那其中充滿各種美麗的、迷人的、身不由己的、充滿慾望的女人,女人的身體,渴望女人的男人與渴望男人的女人;街坊、八卦、流言、背叛、傳說、英雄事蹟、失望與希望、眼淚,與一場改變所有人的革命。