文|金宇澄 日期|2019.10.28

1986年,我的短篇《風中鳥》在《上海文學》九期發表,次年獲《上海文學》獎。有一天主編周介人先生說,宇澄,你來當編輯吧。我就這樣做了《上海文學》編輯,至今三十餘年了。

記得到雜誌社不久,我用紅筆把某老作家的稿子改成了「大花臉」,讓周先生嚇一跳。那是手寫字的黃金年代,來稿都是手寫或複寫(兩紙之間墊「藍印紙」複製),作者再難看的字,編輯都習慣。編輯聯繫作者,是真正意義的筆談。

時間多麼緩慢,炎熱的夏天,老編輯在作家協會大廳的角落鋪席午休,302房間壁櫥,發現一架30年代華生老電扇,標有1950年代公家印記,打開最低一檔開關,稿紙亂飛,幾乎就是狂風。不知有多少次,我用壁櫥裡一套理髮工具為同事理髮,有幾次王安憶走進來說,金宇澄,幫我剪一下頭髮好伐。那年代,是這樣的手工場面。

1990年代,寧靜的編輯部,慢慢流動起社會各式人等,既稱投稿,也借用電話總機大談塑膠粒子、鋼材、桑塔納生意、出國拒簽、流浪詩人蓬頭垢面、失戀失業民工,都可以拜訪編輯部,包括「開天眼」氣功大師(自謂眉心另開一眼,再晚也不閉合),組稿《先進企業家事蹟》的狡猾仲介、包括「老軍醫」自報家門,喂,把我登兩年膏藥廣告,好不好哇?

「萬字內短篇小說」、「新市民小說」是當時《上海文學》雙璧,前者體現1980年代講究質地的文本,對編輯發稿是最嚴格的考驗,內容重要嗎?或許形式更重要——讀者一眼看的就是形式啊。

等到1990,河面忽然舒緩,也呈現各自更湍急的漩渦,小說敘事因有了拍攝電視劇的潛能,更趨向於有頭有尾,就此也一頭扎進「故事完整性」輪迴,在我眼裡1990的文學狀態,一直維繫至今,基本不再移動。

這些內容,應該是《繁花》的前史。

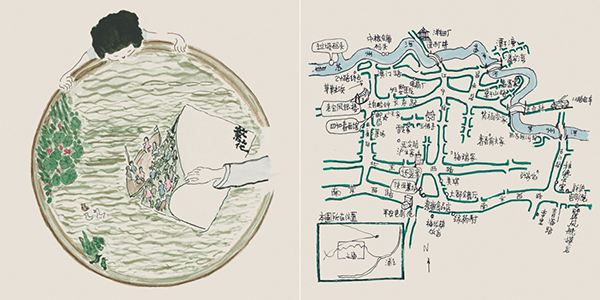

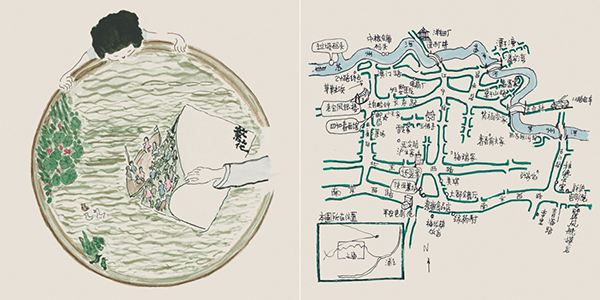

金宇澄插圖作品

熟讀稿件,常常會自問,比如,我們為什麼都接受了西式分行?人物講一句話,另起一行,講一個字,也分一行。

1950的上海版小說,中式直排,人名、地名,加線標出(包括看得爛熟的蕭洛霍夫《頓河故事》),之後,就是橫排天下了。

王家衛導演問過我,上海版小說,為什麼不能直排?我說,這問題太複雜了。沒辦法回應。

新版的漢語經典,為什麼西式標點?唐詩宋詞,自然而然西式標點,國粹貼滿西式解碼。

上海1950版《唐人選唐詩》,中式圈點(也就是古人「可圈可點」?),對比「床前明月光,疑是地上霜。」PK「床前明月光o疑是地上霜o」呢,古代飄過來的語氣間隙、停頓韻味,肯定就是西式的「,」「。」?

《咬文嚼字》主編郝銘鑒先生說,你怎麼還糾纏這事啊? 1950年代幾個北大老教授,就是為這事爭論不休,最後不了了之嘛。

時光的變化,包含了這些瑣細——就等於我發現,如今的年輕「平面設計師」(我以前稱美術編輯、美編),都以大面積「留白」為美,因此常常翻看到1930年代那種「開天窗」效果,文字都細小緊縮,仿佛字型大小越小越精緻。但古人一直以字大為美啊,宋版書大字有多舒服啊。

還是,我自己已經很老了。

這些瑣細,也包括了《繁花》的實驗。

比如這本小說從頭到尾,文字都是三四千字擠在一起的。

比如只用逗號句號,經常「一逗到底」。

語言學家沈家煊先生做過《繁花》「一逗到底」統計:

第6章講蟹經,49逗。

23章春香結婚,47逗。

25章阿寶爸爸回憶,65逗。

隨後引趙元任的話:「漢語主要靠語調和停頓界定句子,一段話往往一逗到底」,以及呂叔湘的「漢語口語裡有特別多的流水句,一小句接一小句,很多地方,可斷可連。」

搜羅了早就被「新文化運動」判死刑的「鴛鴦蝴蝶派」舊詞:娟好絕世,靈心慧舌、明眸善睞、五內如沸……

小說初發《收穫》,據說引起某編輯不滿——怎麼他可以用「低鬟一笑」描繪當今我們的女性?

我知道了笑一笑想,我為什麼不呢?要我改成「恰似你一低頭的溫柔」嗎?這突然出現的四字,能生發多少久違之美,翻譯腔文筆就露綻多少笨拙。

但凡《繁花》提到了舊書名、人物念出了舊詩詞句子、港臺歌曲,作者我都注有「請排繁體字」,處身一個簡體字世界,相當異常——這在各位臺灣讀者觀看的版本裡,已無法領受「簡體凸現繁體」的驚豔、字與字對照的驚鴻一瞥了,就這一點上,繁體字全然淹沒了作者設置的文本意識,繁體字的簡單化屬性,撫平雪泥鴻爪的能力,是我發現的。

說了這麼多原因,《繁花》另一緣起,是讀到了2004年某漢學家的言論,意思是現在他譯中文小說,完全不需要查字典了……如今中文真已經這般簡單明快、一目了然了嗎,這是《繁花》生成的另一動力。

一位長住巴黎的老上海說,你小說裡的「不響」兩字,看他們怎麼譯,法語太嚴謹了,法國小朋友,從小受教育就是不重複相同的詞,你重複了多少,一千三百多遍。

詹宏志先生說,「《繁花》的語言樣式,對臺灣年輕讀者多少是有閱讀障礙的,只有譯文能過濾它們,一定要找大出版社。」

我不知道這些,確實沒考慮《繁花》翻譯的問題。

我一直曉得,我這是為華文讀者描繪的世界。

感謝各位!

金宇澄題字祝福所有Openbook閱讀誌的讀者

《繁花(全新修訂布面精裝典藏版)》

作者:金宇澄

出版社:東美出版事業有限公司

出版日期:2019/10/31

語言:繁體中文

定價:630元

ISBN:9789869820141

規格:精裝 / 624頁 / 15 x 21 x 3.12 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

出版地:台灣

購買往此去→https://www.donmay.com.tw/products/9789869820141